Sulla poetica di Najwan Darwish e la soglia di Nablus

di Valeria Rando

Come si traduce l’estenuatezza? Me lo sono chiesta mentre leggevo un articolo di Khaled Rajeh sulla difficoltà di tradurre, in inglese, la poetica del palestinese Najwan Darwish, tra le più rilevanti del panorama letterario contemporaneo. Esausto sulla croce, del 2018, si intitola una delle sue ultime raccolte. E solleva, crudelmente, versi come questi:

Coloro che pendono / sono stanchi. / Quindi portaci giù / e concedici un po’ di riposo.

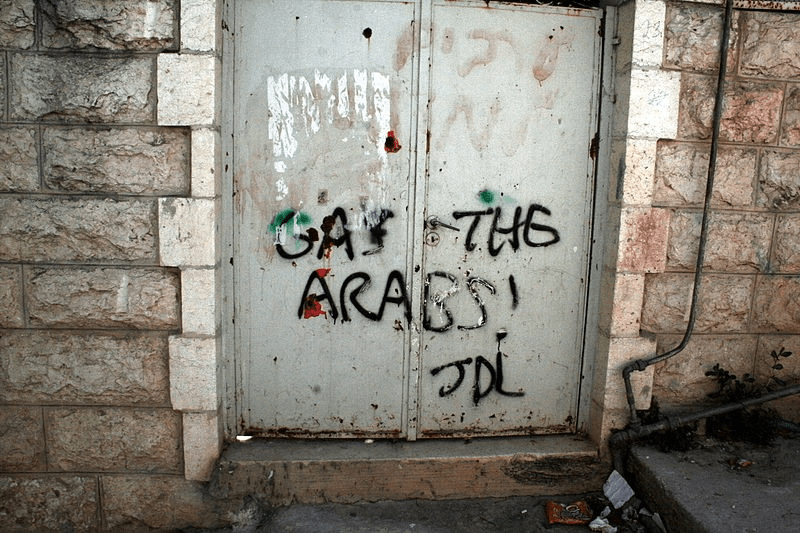

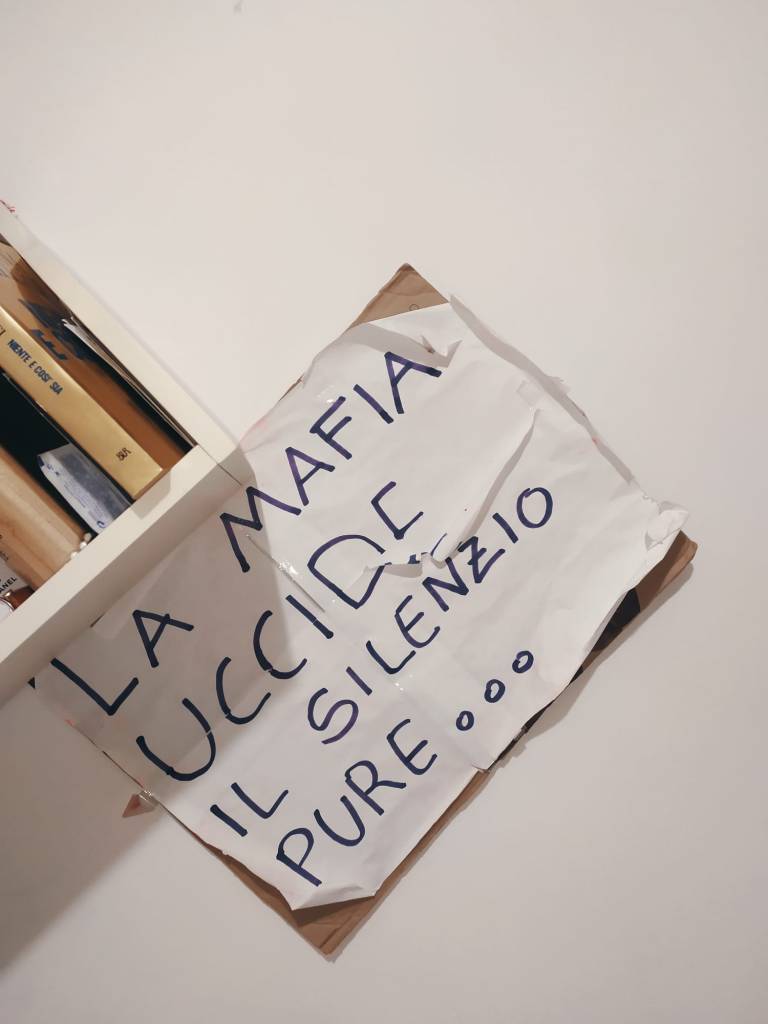

Quei coloro senza nome pendono a un crocifisso, sospesi a tempo indeterminato, bloccati da qualche parte tra la vita e una morte che non arriva mai. Supplicano, esclamano la loro stanchezza, implorano di essere abbattuti e non ricevono risposta. Per decenni – senza risposta. E noi, sordi, dall’altra parte del calvario li abbiamo raccontati eroici, resistenti, talora vittime senza difese, eppure sempre armati di pietre con cui rispondere ai proiettili. Ai razzi. Alle bombe. Sempre attivisti e sempre passivizzati. Dignitosi. Titani. Adab al-muqawama, la letteratura della resistenza coniata da Ghassan Kanafani, cade oggi su orecchie sorde. È la voce degli Arabi le cui lingue sono state tagliate. «Non-c’è-dignità-qui» sono le sole parole che la donna sessantacinquenne della poesia A Shatila è in grado di raccogliere.

Fiumi di rimpianti, / anni di agonia che annegano / in sole quattro parole.

L’espropriazione dei palestinesi si è estesa alla loro poesia. La funzione del loro poetare – all’amnesia.

I fantasmi cercano di dimenticare / e quando si incontrano in gruppo / si incontrano per dimenticare / bevono tè / e si recitano poesie / per dimenticare.

Najwan Darwish si racconta, per la prima volta, palestinese estenuato. Dai tempi del profeta Mohammad ai massacri di Sabra e Shatila fino all’ultimo ragazzino ucciso per effettocollateraledelconflitto. Estenuato fino a Nablus imbavagliata per anni e punita per essersi svegliata, per aver cantato. Estenuato fino al giorno in cui ci tornai, dopo settimane di coprifuoco, per provare a vedere, provare a capire. Per illudermi di trovare una risposta, una spiegazione, una causa. Estenuato fino alla mia disillusione. Non ho registrato voce alcuna, non ho fatto domande, non ho tentato di interpretare gli sguardi. Non puoi interpretare ciò che non sai: e io, la morte e la paura, non le so. Neanche dei gatti, nati durante l’assedio e probabilmente rimasti sordi. Ho guardato il sangue ancora umido e la fila di devoti che onora i suoi martiri. Poi ne ho scritto. E questo, il residuo dei ricordi della Nablus che mi è stata concessa, lo condivido. Perché altri strumenti non ho.

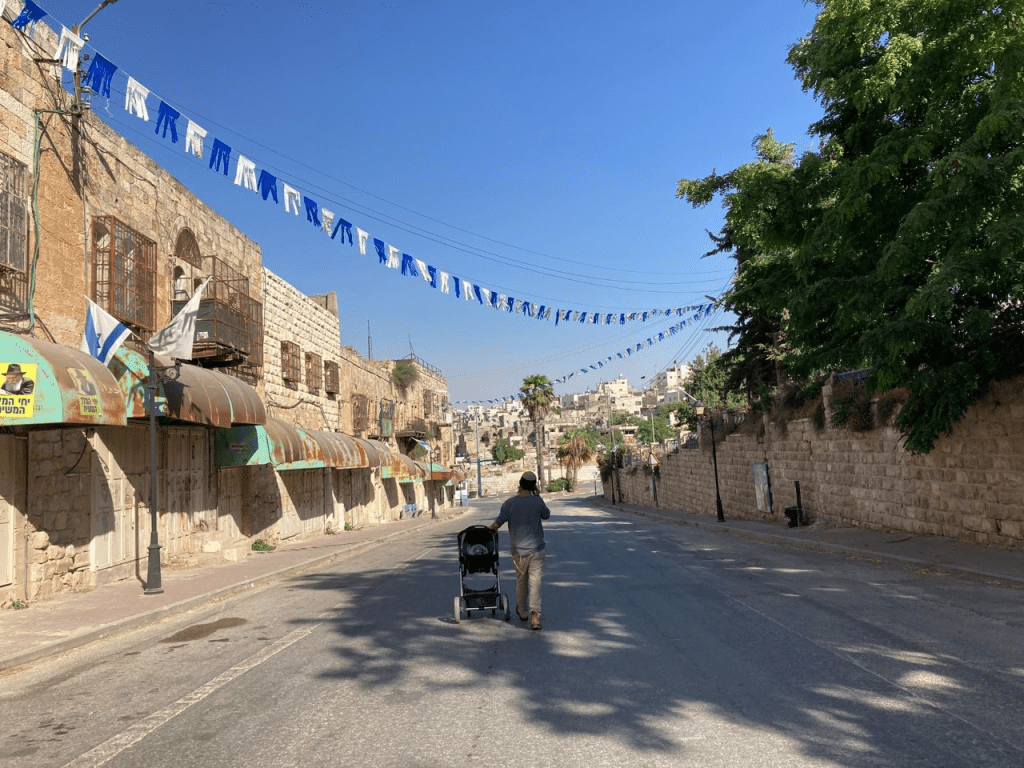

L’ha definita una notte poetica. Mentre dal medico fingeva di comportarsi come una trentenne normale, e dibatteva sugli effetti collaterali della pillola, e pensava al suo ragazzo lontano, e al non vederlo da due anni, e al desiderio neonato di sposarlo, pur senza averlo mai sfiorato – se non quella volta che ad Anversa si tolse il hijab. Mentre al mattino appena sveglia e durante il solito tè, nei riti preparativi al giorno, nella scelta del velo del trucco dell’intensità del sorriso a seconda dei martiri della notte passata; nella complicità nuda con la gemella a qualche strada di distanza – ma fatalmente altra, dopo il matrimonio e la maternità; e nonostante questo incatenate a vicenda, l’una nel talento dell’altra, nel dolore dell’altra, nelle crisi di nervi nei pianti nelle insonnie dell’altra; mentre respirando e mangiando si convinceva: vivo, una fila di ragazzini con sulle spalle esili la tomba del fratello, e in braccio i fucili, marciavano tra i vicoletti della loro città vecchia, tra le fabbriche di sapone, le foto dei morti, i caffè mezzivuoti e decadenti, le chiazze di sangue ancora fresco, i miagolii instancabili, i fori dei proiettili, i segnali per le basi della Mezzaluna Rossa, le urla ridenti delle madri, lasciando dietro di sé l’eco furiosa degli spari al cielo. Rimbombo stomachevole dai vortici della terra – ticchettio di pallottole che ricadono al suolo. Boom – tic tic tic tic tic tic. Boom – tic tic tic tic tic tic. Sempre più veloce, tic boom, incalzante, tic tic tic tic. Era la prima volta che sentivano un’arma del genere, mi ha detto. Crescere a Nablus nella seconda Intifada, avere paura nella seconda Intifada, imparare a riconoscere il numero di proiettili al secondo, il numero di feriti al secondo, i secondi tra la morte e la consapevolezza della morte – la responsabilità di avvertire la madre – e adesso chi penserà ai bambini – il prezzo di non saper più dormire. Questo – è – nuovo. Così forte – non l’ho sentito – mai. Una fine una cesura la condanna a morte della finta tranquillità in cui viviamo da neanche vent’anni. Boato: paura. Pioggia di proiettili al suolo in onore del marire. A quel ticchettio nevrotico gli israeliani sono impazziti: armi così le usavano gli americani in Iraq, e se come dicono sono entrate dal forty-eight, il fine accordato era di ammazzarsi a vicenda – non certo di ribellarsi all’occupazione. Si fanno chiamare ‘areen al-usud, la fossa dei leoni, e hanno tutti vent’anni appena. Quattro forze di sicurezza, l’intelligence, i servizi segreti di Shabak, i corpi speciali, ci hanno messo una notte intera a trovarli. Lei l’ha definita una notte poetica. Si sono intrufolati che le strade si erano già svuotate, e i sonnambuli fingevano il sonno nel trauma, in abiti civili dentro un carretto dei gelati. Sventrato come un cavallo di Troia, uno ad uno si sono sfilati dall’imbroglio, hanno incalzato la caccia infernale – obiettivo un ragazzo della città vecchia, Wadih Al-Houh. Pochi secondi di mutua diffidenza, e il caos: Nablus che conserva i vortici della battaglia dell’aprile 2002 – e su di essi quelli dello scorso 25 ottobre. Anche allora il mueddhin chiamava alle armi: nel nome di Dio scendete in strada e resistete, bismillāh al-rahmāni al-rahīm. Aveva scelto il hijab per andare a morire, arancione bordato di bianco, il rossetto rosa antico, pettinato le sopracciglia, indossato le scarpe che la fanno più alta. Aveva vestito il lenzuolo grigio chiaro e pregato a lungo, ferma dietro la porta si preparava anche lei a morire. Uno sguardo pietoso alla madre dormiente l’ha trattenuta. La voglia di vivere, il terrore di non invecchiare, il pensiero lontano all’uomo che pur senza aver mai toccato è pronta a sposare, alla gemella strappata che dietro una porta uguale alla sua, a qualche strada di distanza, prostrata alla chiamata dei minareti, dopo aver a lungo pregato, e lanciato uno sguardo pietoso ai figli dormienti, esitava a morire. A scendere in strada sono stati i ventenni ignoranti del domani di chi gli sarebbe sopravvissuto, i ragazzileone allenati ai videogiochi e alla volontà di potenza, le decine come Wadih, eroi e martiri, eterni figli, agnelli sacrificali. Ore di inseguimento e bucherellare continuo sulla roccia violata, sparavano ad altezza umana, dai tetti delle case occupate sulle tettoie arrugginite del mercato vecchio, mappa astrologica di costellazioni stagionali fissate in eterno. Prova dell’assurdo squilibrio di questo conflitto. Poi sono scesi con i droni, e l’hanno ammazzato in casa: con un giocattolo elettronico, hanno attraversato il cielo; allargate le sbarre di ferro del balcone con la furia del calabrone tra i fili d’erba si sono infiltrati negli spazi della sua intimità, la camera da letto, il bagno; poi in corridoio il colpo fatale, ancora il davanzale umido di sangue; un amico l’ha trascinato in cucina e ha nascosto il corpo morente piegato nel sottolavabo, ha chiuso le ante, fuggendo è morto ammazzato anche lui. Due settimane dopo la cucina gremita di discepoli in pellegrinaggio conserva ancora l’odore di morte e tubi idraulici sgocciolanti. Tic tic tic. L’acqua di scarico echeggia vendetta. Il dronecarnefice, o ciò che ne resta, è alla portata dei curiosi – nonostante un enorme cartello proibisca, in ebraico arabo e inglese, di scattare fotografie, e agli stranieri di avvicinarsi. L’ha definita una notte poetica e per darmene idea mi ha coperto il capo e il collo, ha taciuto la mia parlata straniera, fatto di me una silenziosa sorella minore, e guidata tra le macerie, i gatti, i parenti, i bambini, la fila luttuosa e fiera dei pellegrini. Commemorazione che precede giustizia. Prove violate per rendere omaggio al martire. Tutti sanno cos’è successo, non aspetteranno i tempi castranti della burocrazia connivente omertosa, altri morti potrebbero arrivare presto e cancellare i cinque del drammatico martedì, lunga vita a Wadih Al-Houh, massacrato perché l’odore della sua decomposizione potesse sopravvivere alla scena del delitto, e l’acqua sgocciolante dei tubi al boato del fucile che imbracciava, e il camminare indifferente dei gatti all’urlo inaccettabile della madre, e questo mio sconcerto alle orecchie di chi non vuol sentire, e parla di guerra triste e necessaria e di prevenzione al terrorismo e di cancro sociale e di situazione complicata e di polveriere mediorientale e di due pesi e due misure e di sicurezza dello stato di Israele e di persecuzione degli ebrei e di siamo tutti le vittime di qualcuno e di ragazza mia bella quanto sei coraggiosa pregherò per te porta la pace nella terra santissima da sempre macchiata violata offesa sepolta dimenticata mi raccomando scrivi.

Come si traduce l’estenuatezza? Raccontando le cose che non abbiamo potuto testimoniare, le storie che non abbiamo potuto vedere, vivere né partecipare. Lì, nello spazio vuoto, siamo costretti a frenare, a mettere a bada l’impazienza di scrivere: facciamo un passo indietro, all’inizio deludendoci di tornare a casa a mani vuote. Poi, nell’attesa senza speranza di un checkpoint, riconosciamo che la storia da raccontare è invece quella: e vive nel nonpotere. Non poter andare avanti, attraversare un confine, né rispondere con rabbia sincera agli interrogatori. Non poter piangere di frustrazione, per non sentirti ridicola davanti a chi – al di là della stessa frontiera – ha una famiglia che attende da decenni. Non poter fare le domande che vuoi, perché non padroneggi la lingua del posto. Non quella degli invasi: non quella degli invasori. Non poter restare per paura di comprometterti. Non poterti esporre perché tu sì, hai qualcosa da perdere. Non poter mai e per nessuna ragione dire lo-so-io-capisco.

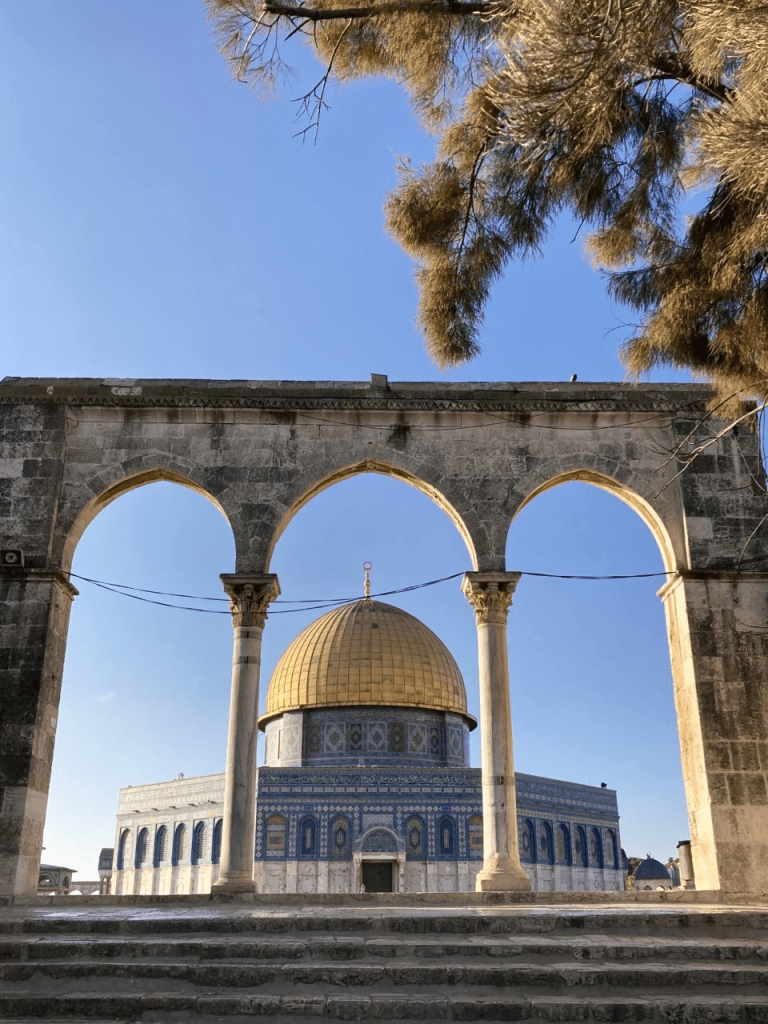

Queste riflessioni sono dedicate a ogni luogo che non ho visto perché non ho potuto, e che non ho compreso perché non mi è concesso. Ai detenuti nelle carceri di Gerico; a Jenin, e al suo teatro che resiste; a Nablus chiusa per settimane, e alla mia amica Hala che ho salutato frettolosamente. A Beirut e Damasco che un tempo la ferrovia collegava a Haifa e Gerusalemme. Alla sede di Youth Against Settlements, a Beit Sumud, dichiarata zona militare chiusa mentre io ero al mare. Al parcogiochi di Msafer Yatta che la prepotenza dei coloni ha sradicato. Alla Spianata delle Moschee nei giorni in cui il Ramadan capitò di sovrapporsi alla Pasqua ebraica. Ai campi profughi di Betlemme, ad ‘Aida, sotto attacco. Ai funerali di Shireen Abu Akleh e di ogni altro martire. A Nabi Saleh dieci anni fa. A Kufr Kaddum ogni venerdì. A Gaza. A Gaza. A Gaza.